フラッグは屋内外のさまざまなシーンで活用されているアイテムです。

商店街やデパートの街灯、駅ナカや店舗のウィンドウなどに設置されることが多く、セールのお知らせや企業のPR、イベントの紹介、インテリアとしてなど、用途に合わせた内容を印刷して使用されます。

このように普段何気なく目にしているフラッグですが、いざ制作するとなった場合にはどのようにしたら良いか分かる方は少ないのではないでしょうか。

何枚印刷するのか、どこで使うのか、使用期間はどのくらいなのかなど、条件によってフラッグの制作方法は異なります。

いまはインターネットでも気軽に印刷できるようになりましたが、フラッグについてよく知らないまま作ってしまうと、次のような思わぬトラブルが起きるケースも少なくありません。

「強風で破れてしまった」

「生地がカールして見た目が悪い」

「予算を大幅にオーバーしてしまった」

これらの失敗例は一部ですが、せっかく印刷したフラッグでトラブルが起きてしまうのは避けたいですよね。

初めてフラッグの印刷をする方はもちろん、フラッグの印刷で失敗したくない方も、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

フラッグに適切な印刷、生地、加工や注意点についてわかりやすくご紹介していきます。

それではみていきましょう。

フラッグとは

フラッグには街灯フラッグをはじめ、のぼり旗、連続旗、レースフラッグなどの種類があります。(本記事でのフラッグは、主に街灯フラッグについてご説明しています)

主な用途は商品や企業のPR、セールのお知らせ、イベントのお知らせといった販促アイテムとして使用されるほか、季節ごとの装飾やインテリアのアイテムとしても利用されています。

屋外の場合だと商店街やデパートの街灯、屋内の場合だと駅ナカや店舗のウィンドウといった、人が集まる場所に多く設置されるため、ほとんどの方は見たことがあるのではないでしょうか。

フラッグの多くは同じデザインを数枚から数十枚印刷し、一定の間隔で連続して設置することで、その場を華やかに盛り上げることができます。

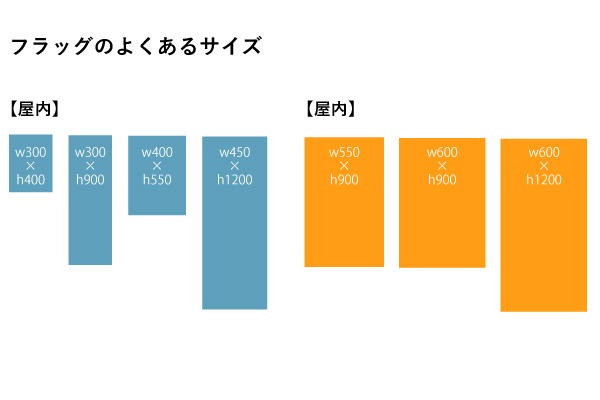

フラッグに規定サイズはありませんが、設置場所にポールやリングがすでに用意されている場合は、それらに合わせたサイズにする必要があります。

よくある定番サイズは下記となりますので参考までにご覧ください。

【フラッグのよくあるサイズ】

(屋内)

w300×h400

w300×h900

w400×h550

w450×h1200

(屋外)

w550×h900

w600×h900

w600×h1200

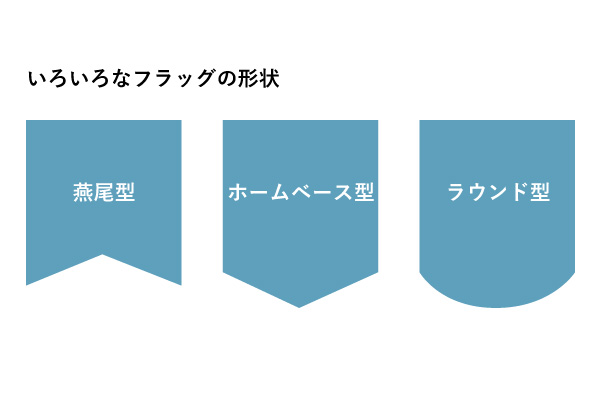

フラッグの形状は燕尾型やホームベース型、ラウンド型など、四角以外の形状で制作することもあります。

サイズと同様、形状にも決まりはありませんが、複雑すぎると対応できない場合もあるので注意しましょう。

それではフラッグの印刷方法や生地えらび、加工について詳しくみていきましょう。

【インクジェット印刷】

インクジェット印刷とは、デジタルデータを使用したオンデマンド印刷の一種です。

オンデマンド印刷といわれてもピンと来る方は少ないかもしれませんが、家庭用のプリンタの多くはインクジェット印刷となるため、実は普段から使用しているという方も多いのではないでしょうか。

インクジェット印刷の仕組みは、微細な粒状のインクを印刷したい生地やメディアに直接吹き付ける印刷方法となり、版を必要としないため1枚からでも手軽に印刷することができます。

インクの色はCMYKが基本となり、写真やグラデーションも自由に再現することが可能です。

インクの種類は水性インクや溶剤インク、ラテックスインク、UVインク、昇華インクなどがあり、印刷物の使用環境や期間、用途によって使い分けると効果的です。

印刷の対応範囲は限られていて、基本的にはインクジェット印刷用の受理層がある布や紙が対象となります。

ただし、UVインクはインクを硬化させる印刷方法となるため、受理層がない木やアクリルといった物でも印刷可能な場合もあります。

UVインクについて興味のある方はこちらの記事がおすすめです。

>UVフラットベッド出力ってなに?特徴や制作事例をご紹介します

以上がインクジェット印刷の概要になります。

インクジェット印刷についての解説はとても長くなってしまうので、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

【シルク印刷】

シルク印刷とは版画の手法で、メッシュ状の穴のあいた製版にインクを擦り付けて、生地の表面に転写させる方法です。

昔はやった「プリントごっこ」もシルク印刷の一種といえるので、案外馴染みがある方も多いのでないでしょうか。

インクジェット印刷とは異なりデザインの構成ごとに版が必要となるため、印刷するデザインはシンプルで単色のものが良いでしょう。(版代がとても高価です!)

版は高価となりますが、一度制作した版は繰り返し使用できるため、1種類のデザインを量産する場合にコストを抑えることができます。

またシルク印刷は水と空気以外なら何でも印刷できるといわれるほど、印刷の対応範囲は広いです。

紙や布はもちろんですが、ガラスや陶磁器にも印刷は可能となり、耐候性も高いのが特徴です。

このように印刷にはインクジェット印刷とシルク印刷の2種類となりますが、フラッグの印刷にどちらが適しているか判断するには、印刷枚数を基準にするのがおすすめです。

枚数が少なければインクジェット印刷、多ければシルク印刷となりますが、多くのフラッグはインクジェット印刷が使用されています。

ちなみに、私はフラッグの印刷に慣れるまでは両方の見積もりをとっていました。

何度かフラッグの印刷をするなかで、一定枚数を超えるとシルク印刷が安くなるという感覚がわかってくると思うので、初めのうちは面倒でも見積もりで比較することをおすすめします。

インクジェット印刷

シルク印刷

【ポンジ】

のぼりの定番生地と使用されているポリエステル系のクロス生地です。

生地は非常に薄く、裏面までインクが浸透するため、表裏で柄がはっきり見えます。

低価格でフラッグを制作したい場合に使用されますが、耐久性が低いため屋外利用や長期の使用には不向きです。

【ノンカールターポリン】

屋外で使用する生地の代表格「ターポリン」の一種です。

カールしないため見た目がキレイに設置できるほか、遮光生地でもあるため両面印刷が可能です。

【遮光スエード】

ポリエステル系のクロス生地でポンジと比較して厚みがあります。

細い繊維で高密度に織られているため、触り心地がなめらかで高級感を出すことができます。

生地の間に遮光幕が入っているので両面印刷も可能となり、主に屋内で使用されます。

【eco遮光スエード】

リサイクル繊維を50%以上使用したエコマーク商品で、グリーン購入法適合品となります。

遮光スエードの代替品として利用され、屋内、屋外のどちらでも使用できます。

エコを推奨した企業PRやイベントに最適です。

以上がフラッグの印刷によく使用される生地です。

生地えらびの際は、必ず実物サンプルを取り寄せることをおすすめします。

というのも、生地は印刷会社によって取り扱う商品が異なるからです。

たとえば「ノンカールターポリン」といっても、A社とB社では全くの別商品となり、強度や質感が大きく異なる場合があります。

とくに、同じ名称の生地でも価格が大幅に安い場合などは、生地自体のクオリティが低い可能性があるため注意が必要です。

当社では生地サンプルを無償でお渡ししておりますので、お気軽にご相談ください。

フラッグの加工

フラッグの印刷が終わったら、つぎは加工になります。

使用場所や期間、用途はさまざまなので、それぞれのフラッグに合った加工を施す必要があります。

それでは、フラッグの主な加工3種類をご紹介します。

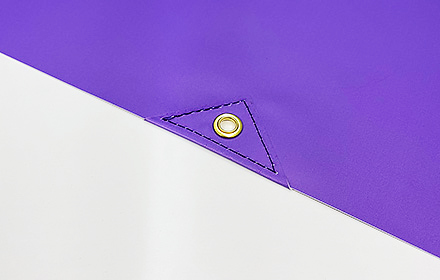

ハトメ加工

フラッグを取り付ける際に紐などを通す穴として、ハトメを打ち付けます。

ハトメは色やサイズを選ぶことができるため、希望があれば伝えましょう。

袋加工

一般的には細いパイプを綴じ込んでハトメを2か所打ちます。

既存のパイプを使用する場合には、パイプの直径を伝えるようにしましょう。

振れ止めハトメ

フラッグと設置する柱を結ぶためのハトメです。

強風でも引きちぎれないように三角補強を入れて加工します。

このほかにフラッグの周囲を縫製する場合もありますが、生地や形状によってはヒートカットになります。

加工が終わると、フラッグの完成となります。

フラッグの印刷には注意しよう

フラッグの印刷によく使用される生地は「遮光ターポリン」と「遮光スエード」になりますが、どちらが良いのかという質問をよくいただきます。

選ぶ基準となるのは、まず使用期間です。

どちらも生地の強度は高いほうですが、比較すると遮光ターポリンのほうが強度は高くなりますが、遮光ターポリンといっても印刷会社によって品質はさまざまです。

フラッグは通常、上部を固定してたれ下げて使用するため、フラッグの下と左右は切りっぱなしとなります。

その場合、使用する遮光ターポリンによっては生地がカールして見栄えが悪くなってしまうことがあるため、当社の「ノンカールターポリン」のようにカールしない遮光ターポリンの使用がおすすめです。

つぎに基準となるのが質感になります。

遮光ターポリンはビニール素材のため、見た目がやや重たい感じ(実際に重いのですが)になりますが、遮光スエードはクロス生地のため柔らかい印象となり、よりフラッグ感を演出できます。

このように、どの程度の期間を使用するのか、質感にこだわりはあるのかといったポイントをおさえて生地をえらぶのがおすすめです。

また、フラッグの屋外使用の場合には強風対策の加工にも注意が必要です。

フラッグで破損してしまう要因の多くが、強風でハトメが引きちぎれてしまうことです。

強風からフラッグを守るためには、ハトメ補強をより強くしたり、パイプを通すなどの加工が必要となります。

このような加工も印刷会社によって対応はさまざまとなりますので、事前に対応が可能か確認しましょう。

まとめ

- フラッグの印刷は設置場所や方法によってサイズが決まる場合がある。

- フラッグに決まった形状はないが、複雑すぎると対応できない場合がある。

- フラッグの印刷にはインクジェット印刷とシルク印刷の2種類があり、選択基準は印刷枚数となる。

- フラッグの印刷に使用される生地は主に「ポンジ」「ノンカールターポリン」「遮光スエード」「eco遮光スエード」の4種類があり 、使用期間や質感によって選ぶと良い。

- フラッグを屋外で使用する際は、強風対策をする必要がある。

関連記事

2025.01.28

最新鋭機 VUTEk Q5r 導入レポート!

2024.08.06

【インタビュー】現代アートにおけるインクジェット印刷の可能性

2023.09.14

店頭販促とは?基本のアイテムや効果的な使い方を徹底解説!

関連記事

2025.01.28

最新鋭機 VUTEk Q5r 導入レポート!

2024.08.06

【インタビュー】現代アートにおけるインクジェット印刷の可能性

2023.09.14