垂れ幕とはデパートや住宅展示場などの催事・イベントの告知、商品の広告などを印刷した集客・販促用の幕です。

身近に使われている幕なので、誰でも一度は見たことがありますよね。

しかし、垂れ幕を見たことはあるけど、実際に制作するときの生地や加工は何を選べば良いかわからないという方は多いのではないでしょうか。

間違えた生地や加工で作った垂れ幕は、強風で破損したり設置ができないなどのトラブルにもなります。

本記事では垂れ幕の生地や加工をはじめ、間違えやすい横断幕との違いや印刷方法などをご紹介します。

垂れ幕とは

冒頭でもお伝えしましたが、垂れ幕とはデパートや住宅展示場で、催事・イベントの告知や商品の広告などを印刷した集客・販促用の幕のことです。

垂れ幕には決められたサイズはありませんが、多くの場合は建物の上階から垂らして設置します。

そのため数メートルから大きなものだと10メートル以上で制作されることもあるでしょう。

垂れ幕のデザインは、遠目からでもハッキリと認識できるように文字や画像はシンプルでコントラストの強い配色が好まれます。

印刷にはターポリンやトロマットなどの生地が使われ、印刷後は縦長にカットしてハトメ加工や袋加工を施して完成です。

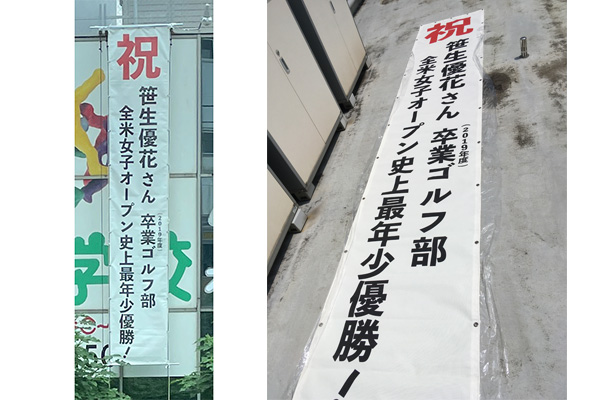

垂れ幕は懸垂幕や縦幕と呼ばれることもありますが、間違えやすいものでは横断幕があります。

具体的にはどのような違いがあるのでしょうか。

垂れ幕と横断幕との違いについてみていきましょう。

横断幕との違い

垂れ幕と横断幕との違いについてご説明します。

垂れ幕は縦長の幕とお伝えしましたが、対して横断幕は横長の幕です。

垂れ幕と横断幕の違いは、幕の向きが「縦」か「横」の違いのみとなり、使用する生地や加工などに大きな違いはありません。

横向きは横断幕

たて向きは懸垂幕、垂れ幕

次に、垂れ幕の具体的な用途をみていきましょう。

ショッピングモール、商業施設

まずはショッピングモールや商業施設です。

ショッピングモールや商業施設では、バーゲンや催し物の告知、季節ごとの装飾、営業時間のお知らせなどに使われます。

映画館のある大型モールでは、新作の映画を告知するケースもあるでしょう。

設置される場所は屋外では建物の外壁、屋内では吹き抜けなどの高さが確保できる場所になります。

お台場ヴィーナスフォートの事例

学校

2つ目は学校です。

学校では主に創立記念や〇〇大会優勝など部活動の結果報告として使われますが、文化祭や体育祭では生徒が垂れ幕を手書きで制作するケースもあります。

校舎の外壁に掲げることで、生徒を鼓舞したり対外的なイメージアップにもつながります。

代々木高等学校 東京校の事例

店舗

3つ目は店舗です。

店舗では店名やキャッチコピー、営業時間、メニューの紹介やイベント告知などで使われます。

主に店頭や道沿いの外壁に設置されますが、スペースがなければ看板から吊るして設置することもあります。

高層ビル・建築現場

4つ目は高層ビル・建築現場です。

高層ビルや建築現場では建設会社の情報やコンセプト、売り出し中のマンションの広告などに使われます。

上層階から垂らして設置するため、10メートル以上の大判サイズになる場合もあります。

このように垂れ幕は多くの身近な場所で使われています。

次に垂れ幕に使われる生地についてご紹介します。

屋外で使う場合

◎ターポリン

ターポリンは垂れ幕の制作に使う代表的な生地といえます。

ビニール系の素材なので強度が高く、雨や汚れに強い、発色が良いなどの特徴があります。

垂れ幕以外でも横断幕や看板、タペストリーなど屋外の印刷物では定番の生地ですが、もちろん屋内で使用しても問題ありません。

ターポリンには通常のターポリンのほか、メッシュターポリン、遮光ターポリン、Ⅱ類メッシュなどの種類があるので、垂れ幕を使用する場所や用途によって使い分けると良いでしょう。

ターポリンについて更に詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

ターポリン

メッシュターポリン

遮光ターポリン

Ⅱ類メッシュ

◎エコクロス

エコクロスはPVCフリー、可塑剤不使用のため、環境に配慮した生地です。

屋外で使う印刷物の生地といえばターポリンが主流でしたが、ビニール素材であるターポリンは決して環境に良いとはいえません。

そこでターポリンの代替え品として誕生したのがエコクロスです。

エコクロスの引張強度や引裂き強度(※)はターポリンと引けを取ることなく丈夫で、しかも軽量なので運搬のしやすさもあります。

(※引張強度‥生地を引張った際の破断する強度。引裂強度‥測定資料を引裂いた際の破断する強度)

エコクロスの詳細についてはコチラからご確認いただけます。

>エコクロスについて

エコクロス

屋内で使う場合

◎トロマット

トロマットはポリエステル系のクロス生地です。

ターポリンと比較すると軽量なので、設置や持ち運びが楽にできます。

トロマットの大きな特徴は2つあります。

1つ目はカット時のほつれが出ないことです。

クロス生地の多くは、カッター等でカットした場合のほつれを縫製処理しますが、トロマットはほつれが出ないためカットしたまま使用できます。

縫製処理の必要がないので、出荷がスムーズとなり見た目もスッキリとします。

また万が一、取り付け現場でサイズが合わないなどトラブルになった場合でも、カッターでカットすることが可能です。

2つ目はカールしないことです。

垂れ幕のように上から吊るして使用する場合、幕のサイドがカールしてしまうケースがあります。

カールした垂れ幕は見た目が悪いだけでなく、デザインも見にくくなり本来の集客・販促の効果を発揮することはできないでしょう。特に大判サイズの垂れ幕を制作するときはカールしやすいのでトロマットがおすすめです。

ちなみに当社のトロマットは5メートルの幅広タイプも保有しているので、大判の垂れ幕も制作できます。(クロス生地の幅広は貴重です!)

トロマット

◎ポンジ

ポンジはポリエステル系のクロス生地です。

販促物の「のぼり」の定番生地なので、見たことがある方も多いのではないでしょうか。

生地自体はとても薄く、裏面までインクが浸透するため表裏で柄がはっきり見えます。

垂れ幕を両面で使いたいときや、透け感を生かして装飾として使うケースもあります。

生地自体の強度は高くないので、短期間向けの生地となります。

ポンジ

◎トロピカル

トロピカルはポンジと比較されることの多い生地です。

ポンジより厚みがあり、発色も良いのが特徴です。

生地は薄手ですが、ポンジのように表裏で柄がはっきり見えるわけではないので、両面使いはできません。

ポンジと同様に生地自体の強度は高くないので、短期向けの生地となります。

トロピカル

垂れ幕に使われる生地の一覧

| 使う場所 | 特徴 | |

| ターポリン | 屋外または屋内 | ・屋外印刷で定番の生地 ・発色が良く丈夫 |

| メッシュターポリン | ・穴が開いているため風通しが良い ・強風対策として使われることが多い |

|

| 遮光ターポリン | ・両面印刷ができる | |

| Ⅱ類メッシュ | ・メッシュターポリンの薄手版 | |

| エコクロス | ・PVCフリーなどエコ素材のため、ターポリンの代替え品になる ・SDGsへの取り組みになる |

|

| トロマット | 屋内 | ・カールしない ・カット時のほつれがない |

| ポンジ | ・薄手でインクが裏面まで浸透するため両面で使える | |

| トロピカル | ・ポンジより厚手で発色が良い |

続いて垂れ幕の加工方法をみていきましょう。

ハトメ加工

ハトメ加工は、垂れ幕を取り付けるときに紐を通す穴として使われます。

ハトメにはさまざまなサイズがあるので、使用する紐の太さによって変えます。

ハトメの色は一般的にはシルバーかゴールドを使用しますが、ほかにも黒や透明があるので、垂れ幕のデザインによって選ぶと良いでしょう。

取り付け方法や場所によってハトメの間隔や位置を指定することもあるので、事前に確認しておくと安心です。

袋加工

袋加工は垂れ幕の上下を袋状に加工することです。

加工方法は縫製か熱圧着のウェルダーとなり、使用する生地によって異なります。

一般的にクロスなどの布系は縫製となり、ターポリンなどのビニール系はウェルダーです。

袋加工した場所にはパイプや木棒を通して使われます。

補強ロープ

補強ロープは、垂れ幕が強風で煽られて引きちぎれるのを防ぐため、幕の4辺にロープを縫い込む加工です。

垂れ幕を屋外で使うときは、ぜひ取り入れたい加工です。

上記のほかに「煽り止め」「風穴」「綿テープ補強」などの加工があります。

それぞれの加工の内容・目的を下記の一覧で確認しておきましょう。

垂れ幕の加工一覧

| 加工内容 | 目的 | |

| ハトメ加工 | ハトメを付ける | 紐を通す穴として使用するため |

| 袋加工 | 垂れ幕の上下を袋状にする | パイプやラワン棒を入れるため |

| 補強ロープ | 垂れ幕の周囲にロープを縫い込む | 強風で引きちぎれるのを防止するため |

| 煽り止め | 垂れ幕の裏側に別途ハトメを付けた生地をウェルダーで溶着する | 強風で煽られるのを防ぐため |

| 風穴 | 垂れ幕の中心部分にスリットを入れる | 強風で煽られるのを防ぐため |

| 綿テープ補強 | 垂れ幕の周囲に綿テープを縫い込む | 強度を高めるため |

つぎに垂れ幕の印刷方法についてみていきましょう。

インクジェット印刷

まずはインクジェット印刷です。

インクジェット印刷とは、デジタルデータを入稿することで1枚からでも制作することができるオンデマンド印刷の一種です。

フルカラー対応で写真やグラデーションも表現することができます。

インクジェット印刷の機械はA4サイズの家庭用のものから幅5メートルの大型まであります。

キャプションサイズの小さなものから数メートルの大判サイズまで、さまざまな大きさの印刷が可能です。

インクはCMYKの色が基本となりますが、溶剤インクや水性インク、UVインクなどの種類があるので、印刷する生地や使用環境・期間によって使い分けると良いでしょう。

インクジェット印刷について更に詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

>これだけは知っておきたい!インクジェット印刷の基礎について教えます!

シルク印刷

次にシルク印刷です。

シルク印刷は、版画の手法でメッシュ状の穴のあいた製版にインクを擦り付けて、印刷する生地の表面に転写させる印刷方法です。

デザインの構成ごとに版が必要で、一度作った版は繰り返し使用することができます。

この版代が高価なため、1種類のデザインを量産する場合に向いている印刷方法といえます。

また、インクジェット印刷では写真やグラデーションなど自由に印刷することができる一方で、シルク印刷では単色で複雑ではないデザインが推奨されています。

これは先述したように、デザインの構成ごとの版が必要となるためです。

垂れ幕を印刷するとき、インクジェット印刷とシルク印刷のどちらが適しているのかは、印刷する枚数が基準となることがほとんどです。

枚数が少なければインクジェット印刷、多ければシルク印刷となるわけですが、多くの垂れ幕はインクジェット印刷が使用されています。

慣れるまではどちらも見積もりをとって、比較すると良いでしょう。

インクジェット印刷

シルク印刷

続いて垂れ幕の注意点について確認しましょう。

ハッキリ見えるデザイン

1つ目はハッキリ見えるデザインです。

垂れ幕の多くは建物の上部から設置するため、遠目からでも認識できるデザインにする必要があります。

画像やイラストを使用する場合は大きく見やすいように、文字は細い明朝体よりも太くて読みやすいゴシック体が良いでしょう。

また色はコントラストを強めにすると、より一層見やすいデザインになります。

パソコンで作業しているといつの間にか細部まで拘った細かいデザインになっている場合があるので、シンプルでわかりやすいデザインがおすすめです。

用途にあった加工

2つ目は用途にあった加工です。

先述したように垂れ幕にはいくつかの加工方法があるので、取り付け場所や用途にあった加工を施す必要があります。

とくに屋外で使用する場合には、煽り止めや補強ロープなどの強度を高める加工を取り入れると安心です。

垂れ幕にどのような加工をしたら良いかわからない場合は、事前に施工業者や印刷会社に相談しましょう。

最適な生地えらび

最後は最適な生地えらびです。

垂れ幕をどこで使うのか、どのように設置するのかを事前に把握し、用途にあった生地をえらびましょう。

また、生地は印刷会社によって品質が異なります。

とくにターポリンは品質に差があり、低品質な場合すぐに劣化してしまいます。

せっかく制作した垂れ幕をすぐに作り直すことになっていまうと、コストや時間が余計に必要となってしまいますよね。

他社と比較してあまりに価格が安いには生地サンプルを取り寄せてみるなどして検証するようにしましょう。

最後に垂れ幕によくあるご質問をみていきましょう。

よくあるご質問

垂れ幕についてよくあるご質問をご紹介します。

Q ハトメ加工の価格はどのくらいですか?

A 当社ではハトメ加工をはじめ、袋加工、補強ロープ加工は無償となります。

Q 垂れ幕を屋外で使いたいのですが、おすすめの生地はありますか?

A 耐久性の高いターポリン素材がおすすめです。

使用環境にもよりますが、2〜3年は利用することが可能です。

強風が予想される場所ではメッシュターポリンがおすすめとなります。

Q 垂れ幕を取り付ける昇降装置を一緒に依頼できますか?

A 場所によっては可能です。まずはお問い合わせください。

Q 生地素材のサンプルはいただけますか?

A はい、可能です。ご希望の生地素材をお申しつけください。

Q 最大幅サイズはいくつになりますか?

A ターポリンやトロマットでは5mです。

安心して使える垂れ幕を作ろう!

垂れ幕はショッピングモールや店舗、学校で使われている私たちにとって身近な販促物です。

懸垂幕や縦幕と呼ばれることもあり、間違いやすい横断幕との違いは縦横の向きだけでしたね。

加工や印刷方法については垂れ幕の用途や制作枚数によって異なるので、慣れるまでは事前に確認しておくと安心です。

また、生地はターポリンが主流となっていますが、エコ素材のエコクロスや、屋内で使用する場合にはトロマットやポンジなどの軽量なクロス素材も選択肢にすると良いでしょう。

当社では生地サンプルを無償でお渡しすることができます。

加工や印刷方法についてもお悩みの場合も、お気軽にお問い合わせください。

関連記事

2025.01.28

最新鋭機 VUTEk Q5r 導入レポート!

2024.08.06

【インタビュー】現代アートにおけるインクジェット印刷の可能性

2023.09.14

店頭販促とは?基本のアイテムや効果的な使い方を徹底解説!

関連記事

2025.01.28

最新鋭機 VUTEk Q5r 導入レポート!

2024.08.06

【インタビュー】現代アートにおけるインクジェット印刷の可能性

2023.09.14